(Folge 2, Teil 1)

Nach Erscheinen des Beitrags “Internationale Beziehungen – rein privat” vom Harlekin BBR fragte sie die anderen Harlekin-Kollegen mit „ausländischem“ Partner nach ihren Erfahrungen. Ich dachte, ich war nie mit jemandem aus meiner ursprünglichen Heimat verheiratet, wie kann ich also vergleichen? Ich habe viel mehr Zeit meines Lebens außerhalb meiner „Heimat“ als in ihr verbracht und in vier anderen Ländern als Großbritannien gelebt – so viel, dass ich mich frage, wie britisch ich jetzt wirklich bin. Das „Zuhause“, das ich verlassen habe, ist heute, fast 50 Jahre später, nicht mehr dasselbe.

Internationale Beziehungen sind komplex: Mit einem Partner aus einem anderen Land und in einem anderen Land lebend, wird man mit KULTUR konfrontiert. Ich kann keine Verallgemeinerungen über einen Briten, der mit einer Deutschen verheiratet ist, oder über einen Briten, der in Deutschland lebt, machen: Meine Frau stammt aus Kiel und ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen; ihre Mutter kam aus Schleswig-Holstein und ihr Vater aus dem heutigen Polen. Ich bin sicher, das unterscheidet sie von einer Schwäbin oder einer Sächsin, und wir haben noch nicht einmal über Gene und Erziehung gesprochen. Und dann gibt es noch mich.

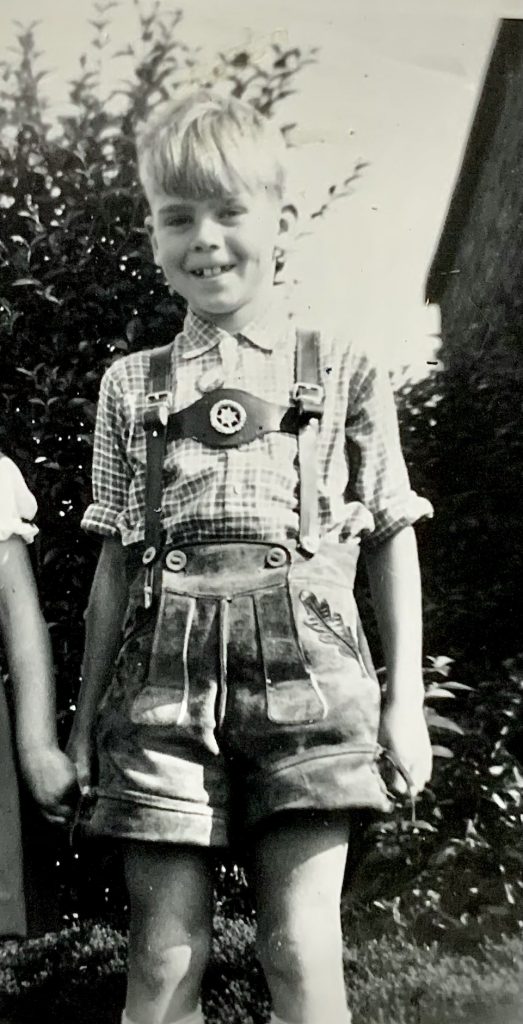

Als Sohn einer deutschen Mutter im Nachkriegs-England hatte ich schon früh mit Kulturkonflikten zu kämpfen. Meine Mutter bestand darauf, mir eine Lederhose zu besorgen, die zwar sehr praktisch war, aber nicht ganz dem Höhepunkt der Mode in Essex entsprach und mich als andersartig abgrenzte. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, wenn Jungen Arm in Arm mit wenig Rücksicht auf historische Genauigkeit riefen: „We won the war, in 1944“, denn schließlich war mein Vater auf der Gewinnerseite…

Ich sah meine deutschen Verwandten nur selten und fand sie anders, und so hielt ich Abstand. Ich konnte die Sprache sowieso nicht sprechen, also musste meine Mutter dolmetschen. Es waren laute und emotionale, ungebremste Menschen aus dem Ruhrgebiet. Meine Mutter kannte wenig Zurückhaltung, wenn sie mit der Qualität der gekauften Lebensmittel unzufrieden war – sehr zur Verlegenheit meines Vaters. Ich sehe immer noch, wie er sich verlegen in der Metzgerei zurückzog, als wären sie nicht zusammen. Ihre Handlungen waren nicht sehr britisch.

Ich studierte Sprachen an der Universität, weil ich gut darin war und gerne reiste. Mein Auslandsjahr in Frankreich und Deutschland eröffnete mir neue Welten und Verhaltensweisen. Die Franzosen standen nicht vor der Universitätskantine Schlange: sie stürmten sie mit wenig Rücksicht auf Leib und Leben. Zebrastreifen waren tödliche Fallen für die Fußgänger. Wenn man krank war, war es ganz normal, sich Dinge in den Hintern zu stecken, um das Fieber zu senken! In Göttingen wohnte ich in einer großen Studentenwohnung und war am Ende des Semesters noch mit der Hälfte von ihnen per „Sie“. An den Wochenenden kehrten die meisten Studierenden nach Hause zurück! Das war unsere Partyzeit im Vereinigten Königreich. Wir gingen an die Uni, um von unseren Eltern wegzukommen!

Teil 2 dieses Beitrags erscheint am kommenden Freitag, dem 20. November.